ゴ

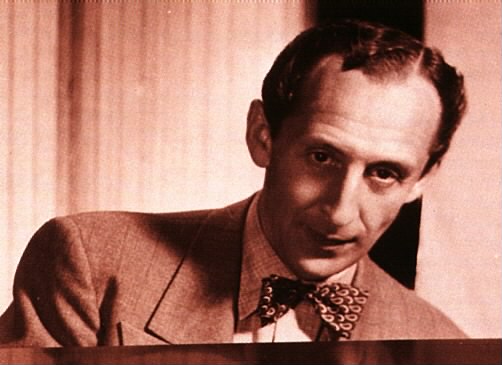

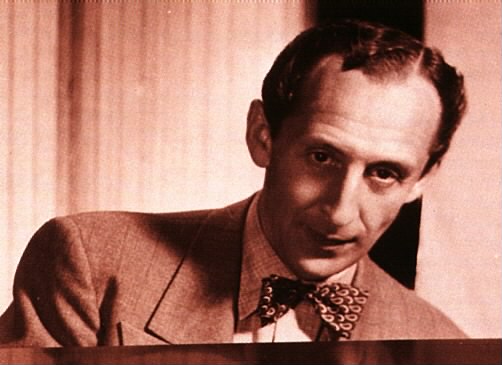

ドフスキー、ホフマン、シュナーベルら、モダンなスタイルをとるピアニストが活躍した20世紀前半だが、同時にニレジハージ的なロマンティック・スタイル

のピアニストもまだ多かった。パデレフスキー、パハマン、コルトー、そして誰よりも、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903-89)

の名前をあげねばならない。

ゴ

ドフスキー、ホフマン、シュナーベルら、モダンなスタイルをとるピアニストが活躍した20世紀前半だが、同時にニレジハージ的なロマンティック・スタイル

のピアニストもまだ多かった。パデレフスキー、パハマン、コルトー、そして誰よりも、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903-89)

の名前をあげねばならない。太陽と月

ゴ

ドフスキー、ホフマン、シュナーベルら、モダンなスタイルをとるピアニストが活躍した20世紀前半だが、同時にニレジハージ的なロマンティック・スタイル

のピアニストもまだ多かった。パデレフスキー、パハマン、コルトー、そして誰よりも、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903-89)

の名前をあげねばならない。

ゴ

ドフスキー、ホフマン、シュナーベルら、モダンなスタイルをとるピアニストが活躍した20世紀前半だが、同時にニレジハージ的なロマンティック・スタイル

のピアニストもまだ多かった。パデレフスキー、パハマン、コルトー、そして誰よりも、ウラディミール・ホロヴィッツ(1903-89)

の名前をあげねばならない。

今やホロヴィッツの名前は子供でも知っている。最後のロマン派ピアニストとして、マレイ・ペライアら若い世代に絶大な影響を与えている。その一 方で、ニレジハージは、今やその存在をたどる事さえ困難だ。しかし、二人には共通点が驚くほど多い。同じ年に生まれ、同じ時代に他の大陸から渡米し、リス トやショパンといった後期ロマン派の演奏でNYを熱狂させた。二人ともバイセクシャルの気があり、ユダヤ系であった。二人ともリサイタル活動を停止し、引 退した事がある。この二人のピアノ奏法もよく似ている。様々な音を混ぜ合わしつつ、特定の音をずらして強調する手法、アルペジオの多用、放埒なペダリン グ、左手の強靭さ、やや軽めの右手、官能美への傾斜、そして恣意的な解釈。表現しようとした世界はやや異なっているが、どちらも19世紀的なグランド・ス タイルを立脚点としている。それだけに、ニレジハージの失われた名声を考える時、私はホロヴィッツがアメリカで勝ち得た賞賛と比較したくなるのである。も しニレジハージが全盛期にあって膨大な録音を残し、アルコール中毒に陥ることなく活発な演奏活動を続けていれば、20世紀のピアノ界は、ホロヴィッツでは なく、ニレジハージの巨大な影によって覆われていた可能性もゼロではないのである。しかし、これは所詮、仮定の話でしかない。

躁鬱だったホロヴィッツと、誇り高く、貴族然としたニレジハージ。性格の全く違う二人は合わなかっただろうし、直接的な交流もなかった。活動時 期も微妙にすれ違っている。ニレジハージがアメリカで華々しい活動をしていた頃は、ホロヴィッツはまだロシアにいた。数年後、ホロヴィッツがアメリカを熱 狂させた頃には、ニレジハージは忘れられ始め、既に貧困の中にあった。ただ、世間では、同い年の二人のヴィルトオーゾを比較する声は常にあった。 Ampicoのスタッフは、ピアノロール録音の時の事を回想し、「ニレジハージが一度ピアノの前に座ればホロヴィッツも顔色無しだった」、と比喩的に書い ている。ただ、同時に、彼は、「(青年期の)ニレジハージは技術だけで魂がない」、というコメントも残した。一方、1933年のブダベストで二人が三週間 違いでリストの「ダンテ・ソナタ」を弾いた時、ホロヴィッツの技術が賞賛されつつ、作品の本質を明らかにしたのはニレジハージの演奏、という評価だったと いう。

ニレジハージが、自分の後にNYを席巻したホロヴィッツを意識していたのは疑いない。そのことを示唆するエピソードがある。1940年代、ニレ ジハージの妻が、彼の面前でホロヴィッツについて賞賛した時、彼は気分を害し、後で何度もそのことを持ち出し、彼女をなじったという。しかし、ある時期か らは、あまりに立場が違いすぎて、ライヴァルという意識もなくなっていたようだ。晩年のニレジハージは、自分の好きなアーティストとして、パデレフスキー と共に、ホロヴィッツの名前を挙げていた。

手元に、二人の弾いたショパンのマズルカ(Op33-4)の録音がある。どちらも恣意的に弾かれているのは変わらない。冒頭部、ホロヴィッツは コブシをきかせ、リズムに踊りの要素をうまく取り入れている。パハマンのそれのように、歌い回しに色気と軽さを感じさせるが、一種の「毒」も混ぜるのがホ ロヴィッツである。中間部、曲調が明るくなるところでも、ホロヴィッツは踊りの要素を忘れない。スパイスのきかせ方が絶妙である。一方、ニレジハージの音 楽は、同じような歌い回しなのだが、その気分はるかにメランコリックである。深海を漂うような表現になっている。ホロヴィッツよりも単色の世界だ。聴衆を 意識するホロヴィッツと、あくまで自分の世界に閉じこもるニレジハージの違いだろうか。私個人は、この曲に関しては、ホロヴィッツの華やかさ、軽やかさを より好むが、ニレジハージの憂鬱の世界に惹かれる人も多いことだろう。